便宜上「間違ってた」というタイトルですが、けっこうあってるというか、三部作で完結予定だったので無理矢理なんとかしたアレの続き。

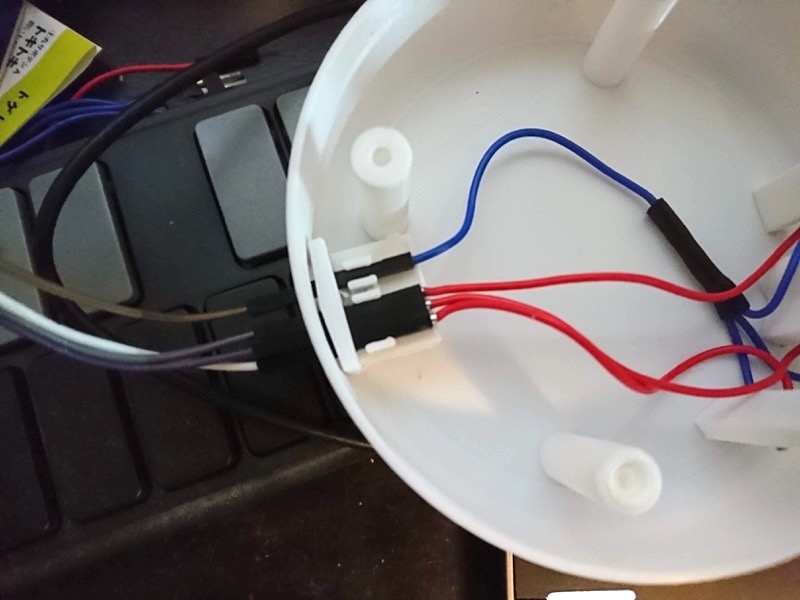

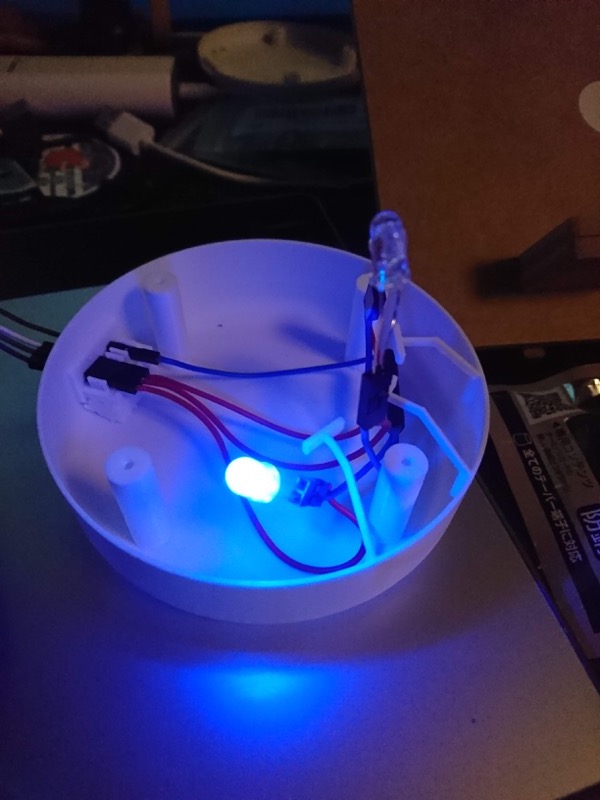

LEDを固定する部分を改良して、今度こそ完成と思いきや、出っ張らせすぎてまた上のパーツが乗らないとか。

でも余分なものなら切り取れば良い!ということで、キュイィィーーン!

これで上手くいったのですが、今度はこっちで問題発生。

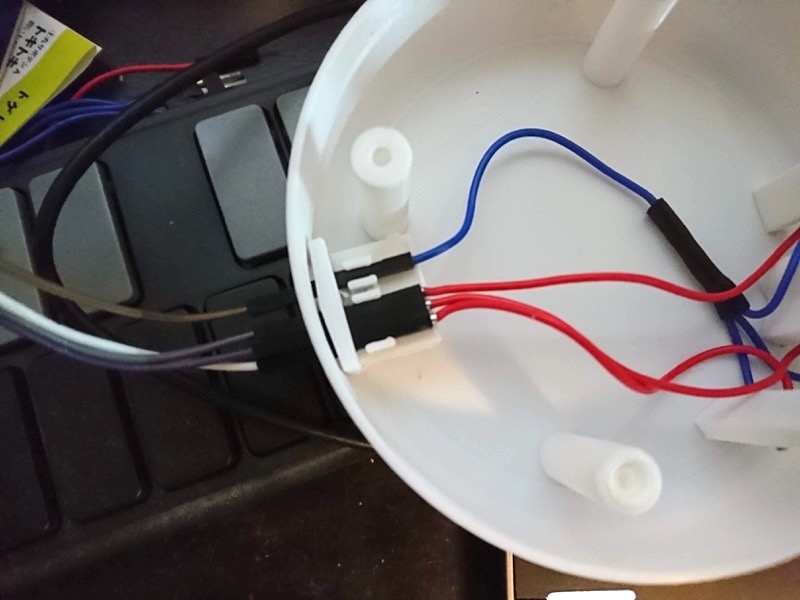

このコードをつなぐ部分がブカブカで、ちょっと動かしただけで断線状態に。

これは私のミスではない、というか3Dプリンターとか、モデリングのミスではないのですが。

でもコレって、コード同士をつなぐためには作られていないのでしょうか?

ということだと、私の設計ミスってことですけどね。

最終的にはこの部分はなくなって、内蔵される予定のArduino用のUSBをつなぐための穴が出来るはずなので、ここは完璧にしなくてもイイですけど。

面倒なので、コードを長くして、直接ブレッドボードに繋がるようにしてしまおうか。

私はピッタリサイズで間違える。

ということで、前回色々と間違っていたのを修正したり、改良したりして再挑戦のこれですが。

LEDを固定するところは、本当は横向きになるはずだったというか、なぜか端子一つ分のサイズで作ってしまったので、立てる感じにしないと収まらなくなったりして。

そうなると上にはみ出るのですが、そのせいで上の乗るはずのものが上手く乗らなくなりました。

サイズはピッタリで、上手く固定できてるんですけどね。

目の前に現物を置いて作ってるのに、どうしてこういうところを間違えるのか?という感じですが。

この部品は端子一つ分という思い込みがあったので、目の前にあってもそう見えてしまうのかも知れません。

果たして三部作でちゃんと完結するのか?ということですけど、次回に続く。

<!-- ついでに机の上が色々とアレですが気にしない。-->

前の時も同じ間違いをしていたのですが、上から見た時と下から見た時では左右が逆になるというのを、なぜか忘れてしまうのです。

ということで、昨日の3Dプリンターで出力した第二弾は見事に間違っていたのですが。

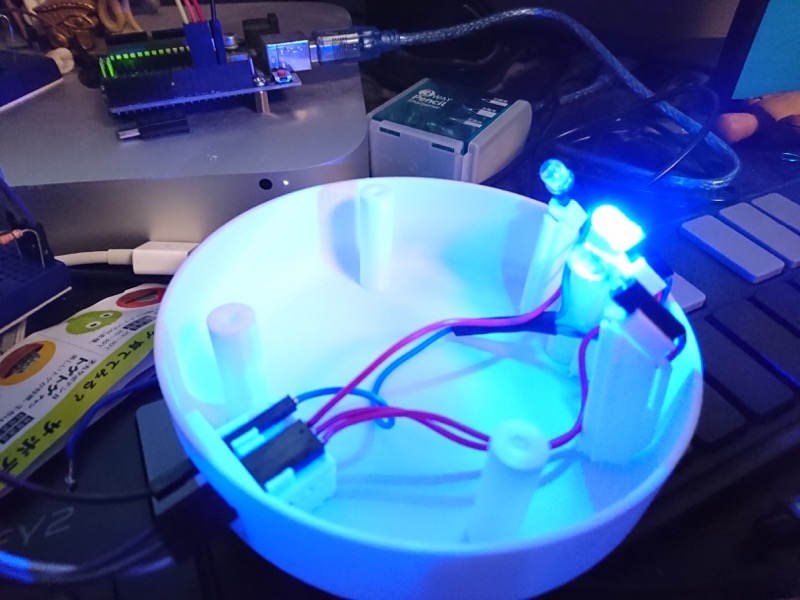

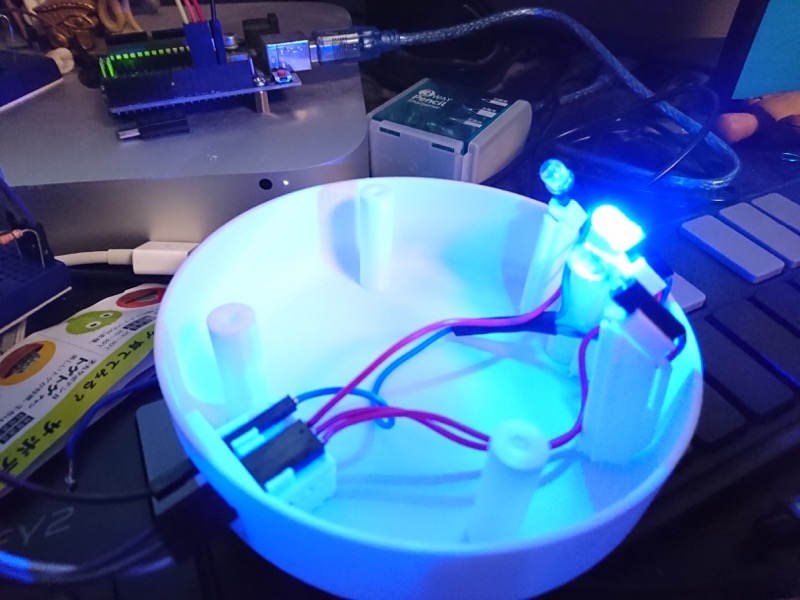

その他の部分はどうなのか?ということで、部品をはめてみたりして。

LEDのところは間違ってた部分なのでどうでもイイのですが、電線を繋げるアレの部分はあっているような、間違っているような。

横はピッタリで良い感じなのですが、縦の方は設計図どおりなのに、計った時の長さが間違っていたので、かなり短いとか。

でも、そのおかげで上手く固定されている状態になってたりして。

昨日は偶然上手くいくことなんてないと書いたのですが、偶然上手くいってます。

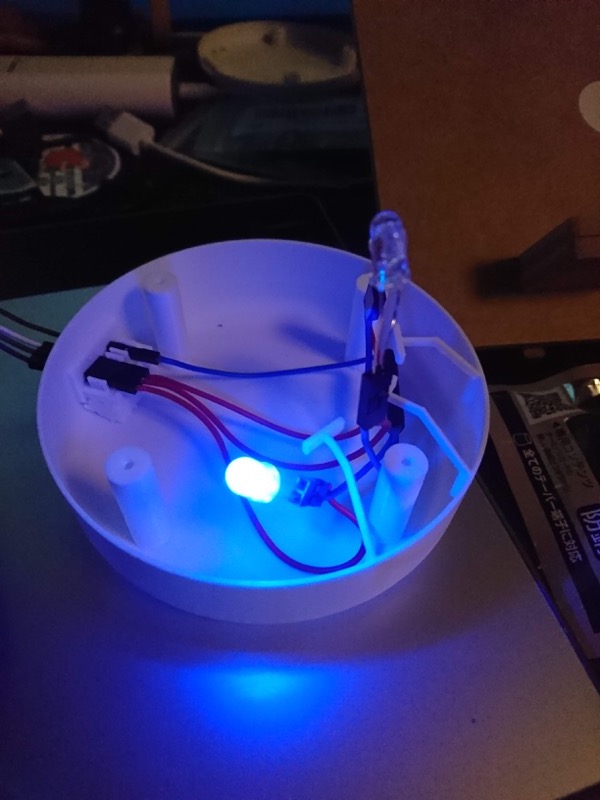

そして、工作部分も上手くいってArduinoと繋がってLEDもチカチカしてますけど。

最終的にはこの中に小さなArduinoが入ることになっていますが、LEDをチカチカさせるだけのためにArduinoの内蔵させるのはもったいないので、もっと勉強してからになるでしょう。

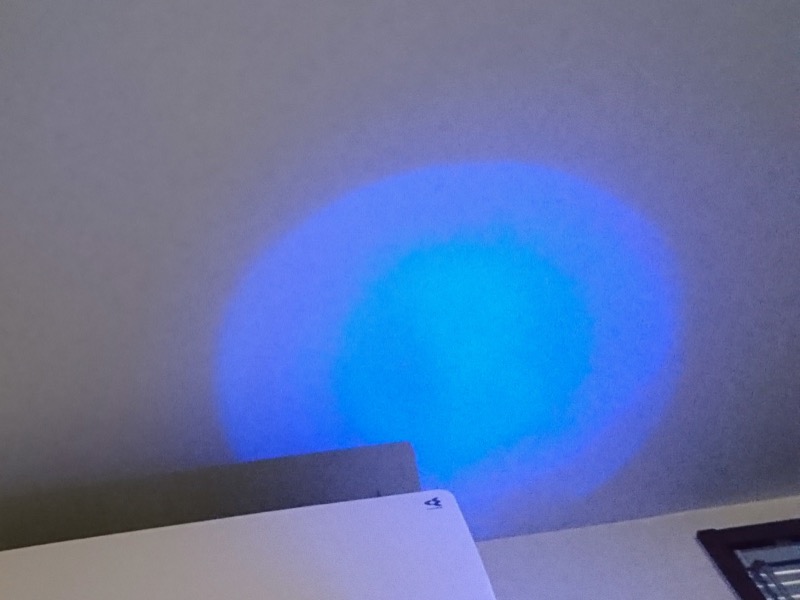

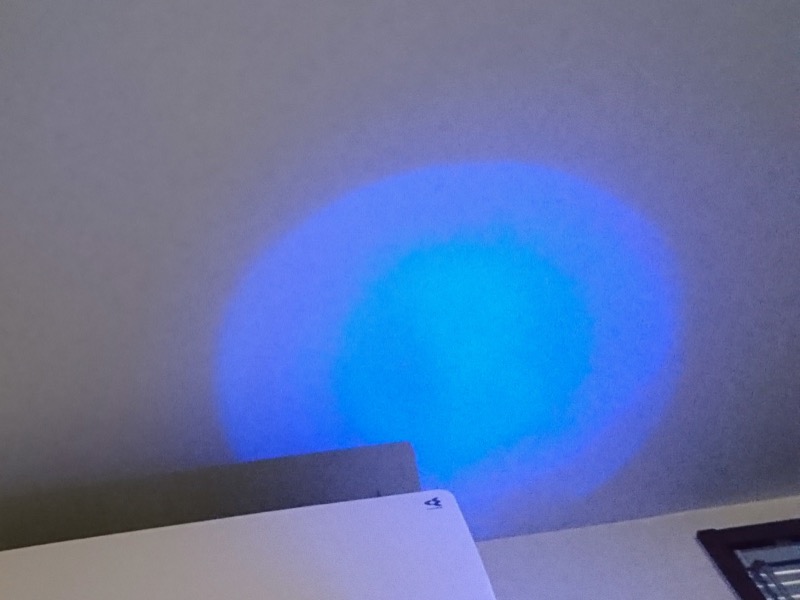

それとは関係なく、このLEDは明るくて天井がこんなに。

抵抗はかなり大きめなので、もっと明るくすることも出来るのかも知れませんが、今作っているこれが何なのか?ということを考えると明るすぎるのは問題かも知れないのです。

そういえば、昨日失敗した3Dプリンター第二弾ですけど、今日やり直したら一応思ったとおりのものは出来上がりました。

あとは思ったとおりのものがちゃんとした寸法になっているか?ということですけど。

機械は人間が間違った事を正確に間違えてくれる、ということなので偶然上手くいく事はないのですが。

まだ他パーツの準備が出来ていないので、成功かどうかは解らないのです。

<!-- 関係ないですが、メタルラックを電子工作的なものの作業をするための机代わりにしているのですが。一応専用のシートを乗せてものが落ちないようにしているものの、隙間から細かい部品が落ちまくり。しかも下が暗いので落ちたら昼になるまで探すのは困難だったりして。なんとかしないといけません。-->

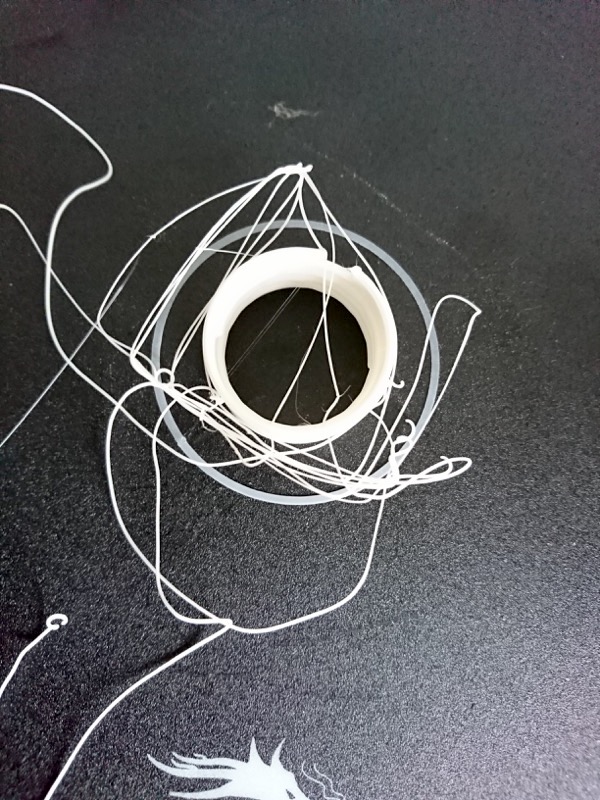

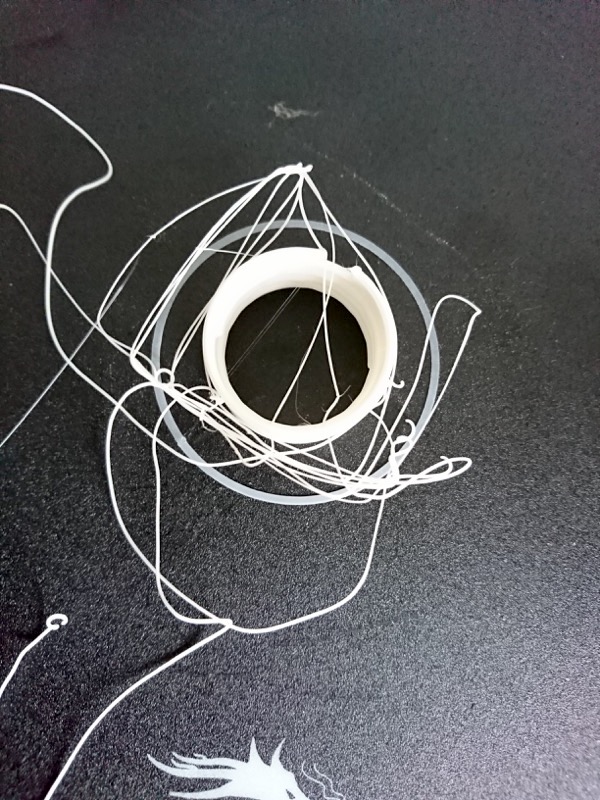

何だこれは?という感じですが、実は上の方はバカ者には見る事の出来ないフィラメントで作られているのです。

ということで、前にちょっと書いた3Dプリンターの次回作ですけど。

意を決してプリント開始したのですが、フィラメントがあと少ししかないのに気付いたのです。

これまでのは買った時に一緒についていたフィラメントなので、すぐになくなるのは解っていて、ちゃんとしたのは買ってあったのですけど。

調べたらフィラメントがなくなると自動的に一時停止になるから、そこで新しいのをセットすればイイ、という事だったのです。

でも、なかなか一時停止しないと思って見てみたら、フィラメントが出なくなったまま1センチぐらい上までエア3Dプリントされていました。

ここで一時停止してもすでに1センチ分ぐらいズレているので、やり直しは無理ということで、またしても失敗作ですけど。

何かに使えそうな気もするビミョーな形なので、細かいものを入れたりするのに使えばイイでしょうか。

久々にパコベーことパコリタ・ナラ・ズイルベー・Zeroですが。

久々といっても、プロトタイプのパコリタちゃんは私のパーソナル・アシスタントAI風として、色々とやっているのです。

前に書いた不快指数を測定するやつが、そろそろ不快な時が多くなってくる時期になって来て、これまで滅多になかった「注意報」を多く報告するようになっています。

通常の数値の時も定期的に報告を喋るのですが、注意報の時だけなぜかキレ気味に聞こえるのは気のせいなのか?という感じですが。

それはそうと、今日はじっとしていると結構涼しいと思ったのですが、湿度が高いのか、動くとジトッとします。

昨日ぐらいまでは気温が上がりすぎて湿度が低めという感じでしたけど、結局はどっちも不快ってことで、どっちがマシかというと、私としては湿度が低い方が好きですかね。

そして、この時間にジトッとするほど動いて何をしていたのか?というのは明後日ぐらいに明らかになるのです。

音楽用のパソコンが激重だけどどうしよう?ということを前に書いたのですが、何も考えずに買い換える前に、色々と試してみたのですが、やっぱり重い。

ということで、やっぱり買い換えかも知れないので、使ってるソフトが今のOSに対応しているのか?とかをちゃんと調べてみたら、この間発表された次のMacOSどころか、今の最新OSにもまだ対応してなかったりして。

というか、新OSと新チップへの対応が同時になるって感じなのかも知れませんが。

なんだか、こういうものを買う時にはいつもタイミングが悪くて、OS9からOSXに切り替わる時も間違ってMacだけを先に買ってしまって、半年ほどソフトが使えなかったとかありましたけど。

ちなみにソフトというのは Digital Performer なのですが。

関係ないことを書くと、以前は Digital Performer を「デジパフォ」とか呼ぶ人がいましたけど。

最近はあまり聞かないというか。以前はただの「Performer」というソフトに対して「Digital Performer」というのがあったので、区別のためにそう呼んでいた感じもあります。

そして、私は「デジパフォ」という呼び方はした事がないのですが。

せっかく高性能なソフトなのに「デジパフォ」とかいう呼び方をするとショボく思えてしまうとか、そんな理由に違いありません。

そんな感じで、ボクとPerformerを書いてしまいそうですが、そうではなくて、しばらくは重たいパソコンで我慢して下書きみたいなものを作って、最終的に新しいのでやることにしようか、という感じです。

新しいMacに対応するのっていつ頃になるんですかね

そろそろやる!と思って音楽用パソコンで音楽を作ろうと思っているのですが、なんかDAWソフトが重たいのです。

パソコンは古いのですが、中身も買った時からあまり変わってないのでこれまでどおり動くはずなのです。

でもなぜかMIDIをリアルタイムで入力してるだけで音が途切れたりとか。

原因は謎ですが、そろそろ買い換えないといけないと思っていたところなので、そういう啓示なのか?とか。

買った時は速かったけど、最近遅いという時にはガンガンガンなんとかが良いと思ったのですが、それはネタなのでどうでもイイのです。

それよりもMacの新しいプロセッサというかチップが登場してからしばらく経って、そろそろソフト的な対応も出来てきたのか?とか思ってたら、新しいOSが発表になってたりして。

これから新しいOSになってしまうと、またソフトが動くかどうか解らなくなってしまうとかもあったり。

これはつまり「啓示」のタイミングが悪いということでもあるのです。

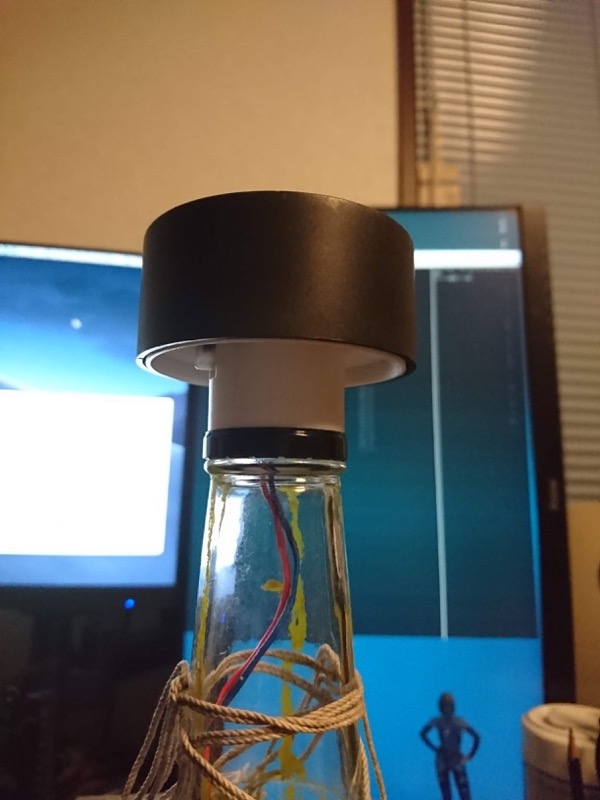

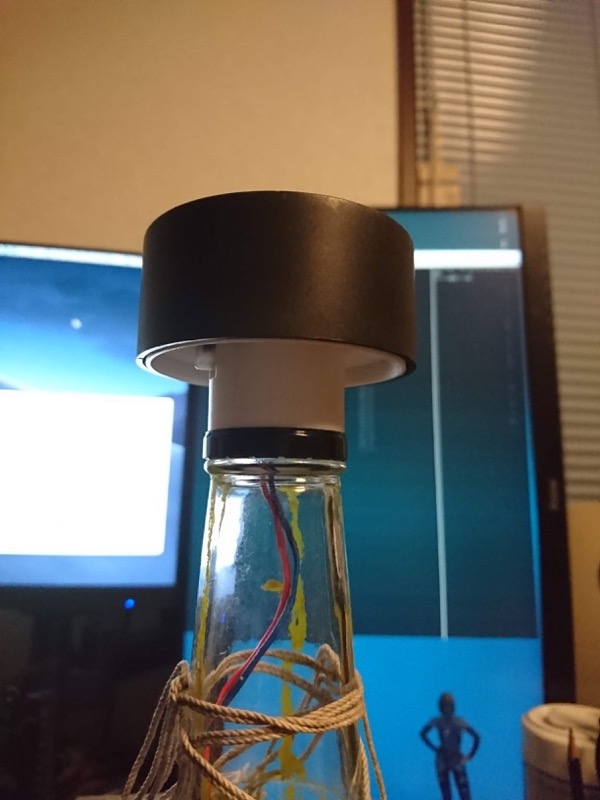

ということで、キャップ部分で三回、全体で三回の計六回目でついに「ソーラー・ボトル・ランプのキャップとアレが一緒になったもの」が完成したのです!

というか、けっこう前に出来てたのですが、アルベニスを弾く時間になっていたものでね。

それはどうでもイイのですが、さっきは大きすぎたネジの穴のところが、こんどはピッタリすぎて、ちょっと穴を広げないといけなかったのですが、この辺は慣れてくれば作る時に微調整できるようになるのか?という感じです。

とにかく、これで持ち上げる時に上の部分を持ったりしないように注意とかしなくて大丈夫ですし、風で倒れてもバラバラになる事もないでしょう。

でもこの数日で中の電池はカラになっているので、また充電するのに時間がかかると思いますが。

ちなみに、もう一つの方は壊れてないので、ずっと外にあるのですが、夕方からLEDが点いたままで深夜まで電池はもっているので、飾りとしてはまあまあなのです。(照明としては暗すぎますけど。)

なんとか形になってきたソーラー・ボトル・ランプのキャップとアレがくっついたものを3Dプリンターで作る!ですが。

昨日作ったキャップにソーラーパネル部と繋がるパーツを追加してプリント!

と、思ったのですが初失敗!

横から見るとT字になるような形なのですが、そういう時にはそれなりの設定で書き出さないとイケなかったのですね。

支えになるものが必要な時にはプリンターが勝手にやってくれるかと思っていたのですが、そこまで親切ではないようです。

今回の場合は支えを作らないでも逆さにすればオッケーな形なので、逆さでやり直し!

出来た!

と、思ったのですが、ネジの穴が大きすぎじゃない?

と思ってネジを通してみたら、穴がネジの頭よりも遙かに大きい。

これまで穴を開ける練習は「Pocket」というのでやっていたのですが、穴を開ける専用のコマンドもあったのでそっちでやったら間違えたようです。

そして四角い穴の位置が右左逆になっているとか。

作っている時にとの方向から見た図になっているのか、というのを完全に間違えてました。

でも、ここまで出来ていると、修正は簡単なのがCADの良いところなのか?という感じもしますけど。

しばらくBlenderも触っていないので、どうだったか解りません。

ということで、只今三度目の正直中。

<!-- というか、失敗ばかりでプラスチックゴミを大量に出しているのはセクシーじゃないですね。-->

なんとかここまで来た!

ということで、昨日はサイズが間違っていた3Dプリンターで作るキャップ部分ですが、直して作ったら上手くいったのです。

参考にしていたのが、別のソフトで作るペットボトルのキャップの作り方だったので、数値とかをそのままにするとダメだったようです。

なので、ノギスで実際のペットボトルの口の部分を計ったりして、やったのですが。

ピッタリサイズにするべきか、ちょっと余裕を持たせるべきか迷ったのですけど、ノギスで計った数値も怪しいので、余裕を持たせて作ったら正解。

ついでに書くと、FreeCADで厚みを着ける時は、作ったものの外側に厚みがつくのに気付いてなくて、それでブカブカになっていたようです。

FreeCADの使い方もだいぶ解ってきたので、残りの部分も一気に作ってしまおうと思ったのですが、図形は苦手なようで頭が痛くなってきたので、また今度ということになりました。

なんでしょう?というクイズにもなりそうなのですが。

そろそろ3Dプリンターでちゃんとしたものを作りたい、ということでやっているソーラー・ボトル・ランプのキャップ部分を作る!というやつです。

左側は書き出しのやり方が間違っていて、プリントしたら水道管のなかをきれいにするシュワシュワみたいになってしまったのですが、二回目のチャレンジの右側は成功!

と、思いきやサイズが間違っていてブカブカ。

意味の無いものを二つも作ってしまいましたが、昨日までのことを考えるとかなりの進歩です。

最初は自分でネジの部分を作ろうとしていたのですが、らせんに沿わせて押し出しみたいなのをやると、なぜかねじれてしまって失敗。

調べてみたらアドオンをインストールすれば簡単に出来るということだったのですが、なぜかアドオンのリストにアドオンが一個しか出てこないとか。

かなりやる気がなくなって、やっぱりお金をだしてソフトを買った方が良いのか?という気もしていたのですが、実はFreeCADの最新版が出ていて、新しい方をインストールしたら解決でした。

アドオンも使えるようになったのですが、より簡単にらせん状のものが作れる機能が追加されていたので、それで上手くいきました。

というか、サイズが間違っているので、上手くはいってないのですが。

とりあえずキャップ部分だけはなんとかなりそうなので、あとはソーラーパネル部と繋がる部分がちゃんと出来るか?というところですけど。

これもネジ穴の位置を会わせる方法が難しそうだったり。

こういうものの寸法を測る方法ってあるんですかね。

強風でベランダに置いてあるアトム信者のランタンが壊れてました。

元からあった瓶のフタにグルーガンでソーラーパネル部をくっつけているだけなので、コレまでも良く壊れてたのですけど。

このフタとソーラーパネル部の下の部分を一緒にした形状のものを3Dプリンターで作れたらネジで留められるので頑丈になるに違いないのです。

ということで、これまでの目標の前にちょっとした目標というか、練習用という感じでチャレンジしてみようかと思うのですが。

瓶のフタのネジっぽいところが難しそうですが、基本的にはペットボトルの蓋と一緒みたいなので、どこかに作り方があることを願いつつ、なかったらネジっぽいものの作り方から勉強ですけど。

こういうもののモデリングは簡単なようでけっこう難しいです。(まだ始める前ですけど。)