ということで、寺のござうるすこと(?)T-RackSに挑戦の二回目。

挑戦というか練習、あるいはテストなのですけど。

前回プリセットをそのままでやったら音圧が上がりすぎてうるさかったので、ちょっと控えめな感じにしたのですけど。

それでもまだうるさい。

といってもCDとかから取り込んだ音源と比べても、ちょっとうるさいぐらいで、多分00年代中盤ぐらいの異常な音圧のCDとかに比べたらまとも何じゃないか、という気もしたり。

でも、今回は音楽だけの公開にならない予定なので、うるさすぎない方が良いのですよね。

なので二回目もボツになりますけど。もしかするとコンプレッサーとかはナシでイコライザーで調整するぐらいで良いのかも知れません。

<!-- あるいは、そろそろ面倒になってきたので、すでに別のソフトで仕上げたバージョンで作るとかもありますけど。-->

これまで使っていたソフトと違って、ちょっと無茶な感じで音圧を上げても音が割れたりしないので、どこまであげれば良いのかとか、そっちの方が難しい気もします。

それとは関係なく、今のT-RackSのパッケージだと「寺のござうるす」の意味が解りづらいのですけど。

T-RackSはT.Rexをもじった感じの名前で、以前はパッケージにティラノザウルスっぽい絵が描いてあったりしたのです。

まあ、どうでも良いことではありますけど。

全然順調ではないですが、新しくなった音楽用のパソコンであれこれ作業は進んでいるのです。

新しくなって、爆速って程でもないけど、それなりに処理が速くなってその辺は満足なのですが、波形編集というか、マスタリングに使っていたソフトが急に重くなったりして。

もしかするとApple Siliconとの相性とかかも知れませんけど。

ファイルを開くだけでもスゴく時間がかかったりするので、思い切って T-RackS を買ってみたりして。

これは波形編集よりもマスタリングのソフトですけど。

試しにプリセットを使って出来上がった曲を書き出してみたら、なんかうるさい。

というか、元々のファイルもそれなりに音圧を上げてあるやつなので、そういう場合はプリセットの設定でやると音圧上がり過ぎになってしまうのかも知れません。

それとは関係なく、このT-RackSってけっこう昔から名前は知っているのですけど。

当時はまだマスタリングって何だ?って感じで、さらにコンプレッサーを使っても何が変わってるのか解らないとか、そんな時期でもあったので、かなり未知のソフトって気がしてましたけど。

今になって最新版を使ってみると、色々と出来て良い感じだったり。

ただ、色々とありすぎて、自分で全部やろうとすると何をどう使えばいいのか解るまでかなり時間がかかりそうだったりもします。

使いこなせたら大したもんですけどね。

<!-- なんかまた昔の曲リマスター祭りになりそうな気もしなくもない。(でも練習にはなるが。)-->

<!-- ついでに書くと、この記事のタイトルは意訳です。(嘘ですが。)-->

まだ現役だった SC-88Pro からジィィィ...というノイズが出るようになってしまいました。

ケーブルとかの接触が悪いという感じのノイズではないようで、ついに壊れてしまうのかということになっています。

というか、すでにノイズが大きめなので録音とかには使えないのですけど。

でも、楽器の音はちゃんとするので、いつの間にか直ってるというパターンも期待出来ますが、どうなるでしょうか。

こうなったらプラグインで復刻のソフト版のSC-88を買おうかとも思ったのですが、色々と面倒な感じなのでまだイイや、ということになってますけど。(どうしても必要というものでもないので。)

このまま直らなかったら、ちょっと前にノイズを誤魔化しつつ録音したやつが最後になりそうです。

ちなみに、使った音は犬とネコの鳴き声とか。

Digital Performerを最新版にしてからけっこう経っているのですが、製品登録みたいなのをしてないのを思いだして、けっこう苦労してアカウントを作ったりして登録したのです。

そうしたら、買った人がもれなくダウンロード出来る追加の機能みたいなのが沢山あったりして。

その中に「Melodyne」というのの簡易版みたいなのがあったので試したらけっこうスゴかったのです。

主に音痴な歌を修正するものという感じですが、私の前々作のボーカルパートはやる気と時間がなさ過ぎて酷かったのですけど、チョットいじっただけでまともになったり。

なんかスゴいなあ、と思うと同時に、最近歌の上手い人が増えたのはこういうことなのか?と思ったりして。

それはともかく、修正出来てスゴいのですが、インチキしている感じもしてしまうので、前々作の修正版が公開される事はないのです。

でも違う形で何かあるのかも知れないのですけど、まだ秘密なのです。

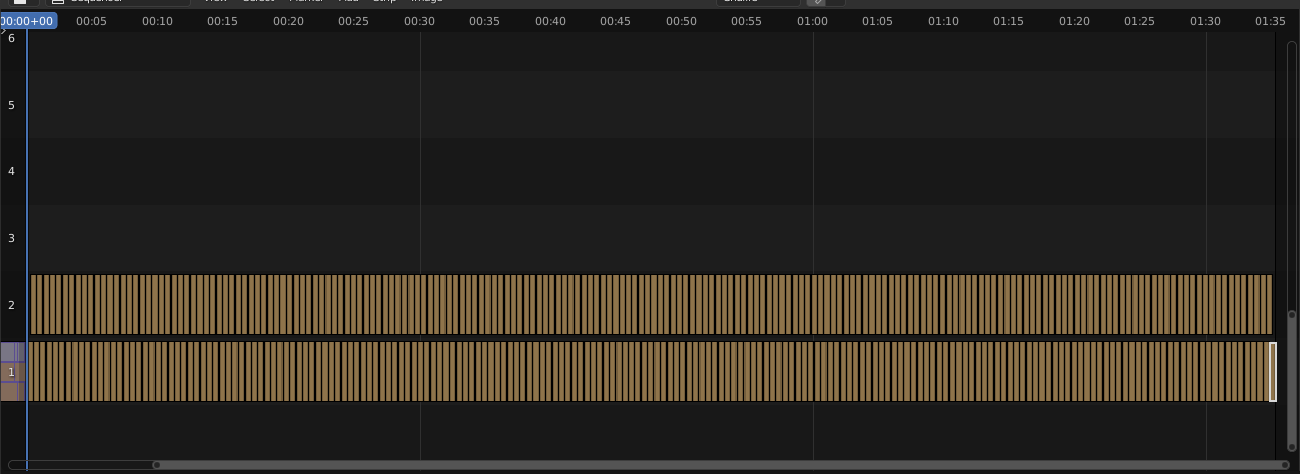

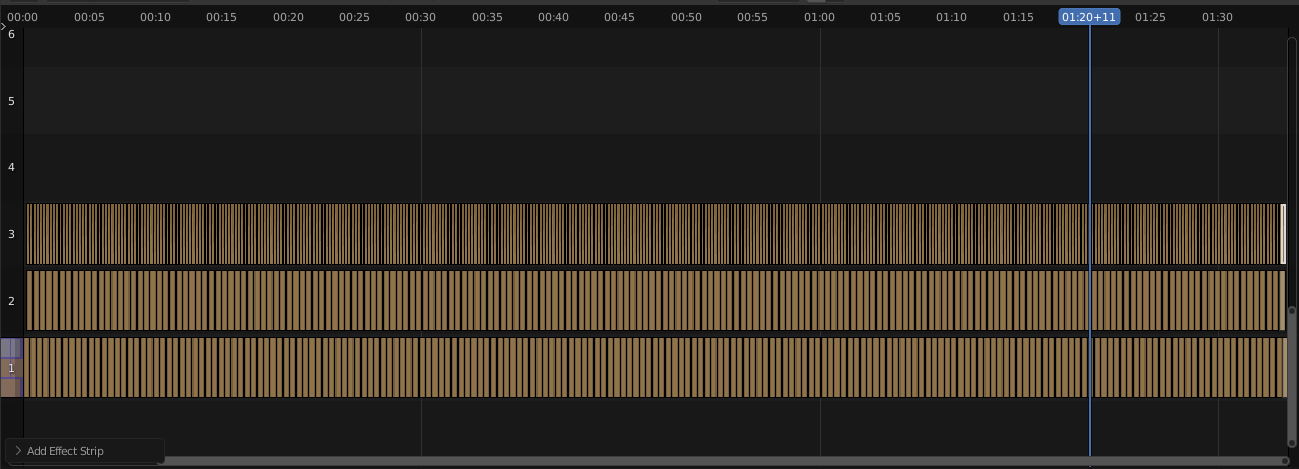

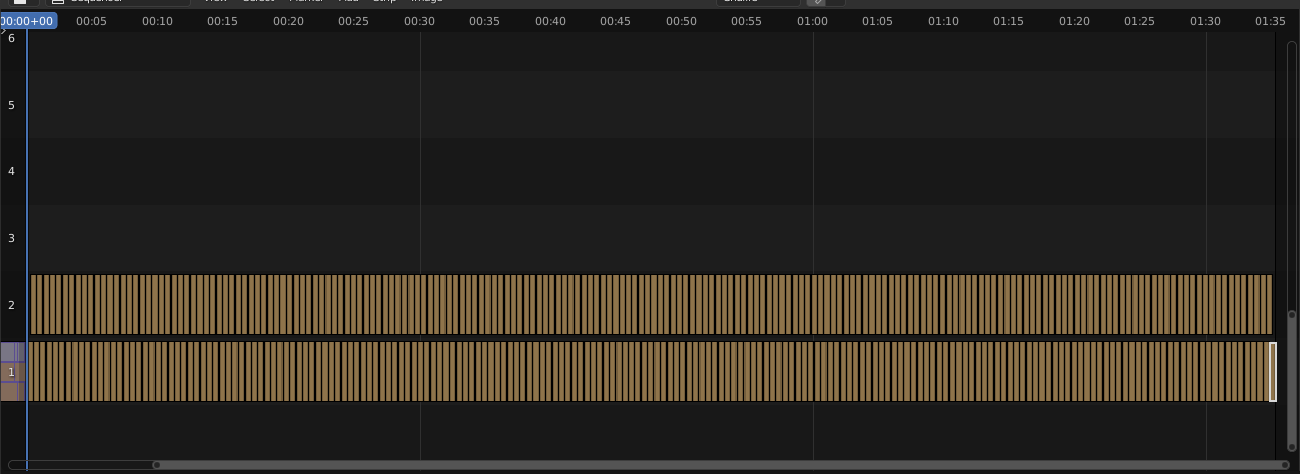

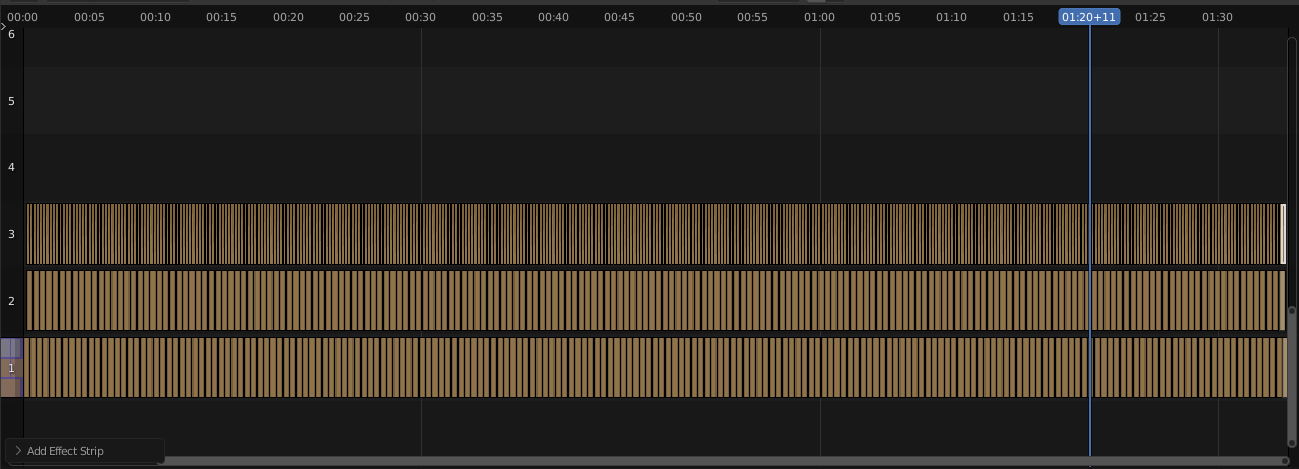

ということで、例の皆既月食の大量の写真を動く写真にするやつが完成して、なぜかMV化までされたのですけど。

写真を一枚一コマで並べるだけだと時間が短すぎるということで、長さを計算して一枚当たり約7フレームで作成。

簡単にやる方法はないか?と思って色々と調べたのですが、見つからなかったので全部手作業で並べました。

なんだか矩形波みたいなことになっていますが。

一枚7フレームだけど、重ねて表示してクロスフェードな感じにしたので、14フレームで7フレームずつが重なってるという感じ。

使ったソフトはBlenderなので、もしかしたらPythonを使うと自動で出来るのですけど。

使い方を調べてコードを書くまでにかかる時間と、手作業で全部やるのとどっちが早いのか?という感じでしたし。

もしもPythonでやって出来なかった時にやる気ゼロになりそうなので、丹精込めることにしました。

並べた後にクロスフェードにするためにさらに手作業で、上に一段増えてます。

しかも、これのやり方が良くなかったようで、思ったようなクロスフェードになってなかったので、この作業は二回やってたりして。

大変でしたが、作業時間はそれほどでもなかったりしましたし。どちらかというと後から思いつきで作られた新キャラの方が大変だったとかですけど、その辺はまた別の機会に書くかも知れません。

というか、完成した動画をまだ見てないなんてことはないですよね?

撮った写真をそのまま動画にしてみても上手くいかなかったので、別の方法にチャレンジ。

何をしたのかというと、月を動かさないようにして、満ち欠けとかその辺が動いている感じですけど。

GIMPに大量の写真をレイヤーとして読み込んで、全てのレイヤーの月が同じ場所になるように移動とか。

これは手作業でやるしかないのですけど。

途中の作業は一部自動化するスクリプトが使えることが解ったので、多少は楽になりましたが。

最終的にはレイヤーごとに一枚ずつ書き出しも手作業でしたし、大変だったのです。

そして、書き出した画像をとりあえず一コマ一枚で動画にしてみたら、スゴいものを発見してしまったのですが。

説明するのが面倒になってきたので、続きはまた。

<!-- 面倒な作業でしたが、レベルが上がって難しくなりすぎたBorderlands 2で同じところを何度もやり直す時よりは達成感はあります。(というか、Borderlands 2 は難しさが面白くなくなる閾値を超えてしまったので、Zer0は2周目の途中で終了。その前に2周目やってるって書いてなかった気も。)-->

昨日大量に撮った月の写真を「動く写真」にしようと試してみたのですが。

コマが少なすぎて動く写真としてはビミョーな感じ。

何のことか?という感じですが。

三脚に固定してタイムラプス風のやつで動く写真ということなのです。

望遠じゃなくてもう少し広角に撮影したら良かったかも知れませんが。

15秒に一枚で撮影したら月が動きすぎて、1秒に30フレームとかの標準的なフレームレートだと一瞬で終わってしまいます。

でもユックリだと動いてる感じがしないですし。

この動く写真だと面白くないので、もっと面倒な方の動く写真にしようかと思っていますが。

やる気がないと作られません。

<!-- ちなみに2014年の皆既月食の時も同じ事をやってYouTubeに動画があるのですが、今回のとややこしくなるのでここには載せないのです。-->

何時だか解らないCanvas時計の締め切りが近づいているようなのですが。

一応オマケ機能を考えて追加することにしたら、けっこう大変。

いつものようにスクリプトを書くのが難しいとかではなくて、考えないといけないことが沢山あったりして大変なのです。

もっと前からやることを決めていれば、今回のは楽チンだったのですけど。

こういうのってギリギリにならないと思い付かないんですよね。

ハロウィンが近いのでJavaScriptのCanvasのアレをやっているのです。

去年が頑張りすぎたので、今年は極力シンプルなんですけど。

例によって年に一度のJavaScriptと言っても過言ではない感じでやる度に忘れているので、調べるのに時間がかかります。

それでもシンプルなのでだいぶ完成に近づいてきましたが、なんとなくAndroidのイースターエッグっぽいとかいうヒントも。

というか、Androidのイースターエッグはバージョンによって内容が違ったりするので、似てない場合もありますが。

まだ時間には多少の余裕がありそうなので、余計な機能が付くのか、どうなのか?

音楽用のパソコンが新しくなったら、これまで使っていた古いソフトが使えなくなるのは仕方のないこと。

なので前に使っていた Mach Five 3 は諦めていたのですが、実はほぼ同じものが別のメーカーからFalconという名前で出ているのが解ったのです。

というかなんでMach Fiveは新しいバージョンが出ないのか?とかずっと思っていたのですが。

ソフトの権利の売買みたいなことでUVIになって、なぜかFalconに名前が変わったっぽいです。

こういうのって、別の会社を儲けさせることになるので、お知らせ的なことはしてくれないんですかね。

それはともかく、買おうと思ったら、キャンペーン期間でEXPANSIONというのがオマケで二個ももらえるので、優柔不断な私は大量のEXPANSIONからなかなか2つが選べずに時間がかかりましたが、やっと決めて購入。

起動したらMach Five 3と同じ過ぎて嬉しくなりました。

Mach Five 3よりもソフトシンセな部分に力が入ってるので、前のパソコンの最後の方に Mach Five 3 のシンセ機能の良さに気づいた私には丁度良かったり。

色々と試したいのですが、10/31も迫っているので困ってしまいます。

<!-- 本文を書くのに手間取っていたらタイトルのネタのことを書くの忘れましたが。Falconのイメージキャラみたいなのが超合金のファルコンって感じなのです。-->

あの二人が帰ってきた、というか山の方へ出かけていった!

ということで the Peke-Files の新エピソードがそろそろ公開されるというウワサ。

作っているのは私なんだから、ウワサってどういうことか?ということでもありますが。

とにかく、そろそろ完成なのです。

今回は、前作からかなり時間が経ってますし、書き方を思い出すのが大変でした。

さらに、長い文章とかもしばらく書いてなかったですし。

ついでにATOKのバージョンも古いのでだんだん日本語の変換がバカっぽくなってきたりで。

他の日本語入力を色々と試していた時がありましたが、あの頃から書いていて変換にイライラしていたということですけど。

最終的にGoogle日本語入力になっていますが、やっぱり変だと思うことが多いとかで。

前後関係から判断とかは難しいのかも知れませんが「時間をかける」が「時間を書ける」だったり。

<!-- というか、さっきは「じかんをかける」を「時間を書ける」って変換したのに、今はちゃんと変換するし。このへんも謎ですが。-->

あとは簡単な漢字とかで、当たり前に変換されていると思い込んでいると、ひらがなのままになってるとかも良くありますし。

ここでGoogleのお得意のAIとかは使えないのか?という感じですが。

でもAIとかを使ったら高性能過ぎてパソコンの性能が追い付かないとかありそうですし。

ということで、もうすぐ記念で変な日本語入力に対して文句を書いてみましたが。

やっぱりちゃんとしたものを書くにはATOKを買わないとダメなのか。(と思ったけど、OSをアップグレードしないと最新版を使えないことに気づいたりして。)(ちなみに、もう一つの有料ソフトの候補である「かわせみ」も同様だったり。)

うーん...。

パコベーことパコリタ・ナラ・ズイルベー・Zero、あるいはRaspberry Pi Zeroでやってるなんちゃってデジタル・アシスタントが進化しているのです。

何をしたのかというと、温度と湿度から不快指数を計算して報告してくれる機能の改良なのですけど。

今までは暑いとか寒いの前にランダムな副詞をつけることが出来てたのですが、改良後はより適切な副詞をつけるようになったのです。

これはかなりAIっぽいですし、人間に対して反乱を起こす日も遠くないという事になってきたのですが。

でもこのAIは最近流行りの機械学習のAIではなくて、一昔前の家電に付いているた「AIなんとか」みたいなものだったりします。

こういう決まりきった作業みたいなことは、わざわざ機械学習でやらなくても、普通のプログラムで結構できてる感じになってるのが面白いですが。

ただ勝手に学習出来ないので、語彙は最初に決めたものだけですし、飽きたらつまらないですけどね。

<!-- 寒いとか暑いに付くような副詞って機械学習でやるほどたくさんあるのか?というところも気になりますけど。-->

ってことは、技術部ソコノこと曽古野貴美なんじゃないか?ってことだけど。

うーん。まあまあだけど。

ベランダのデジタル百葉箱でエラーが出たらパコベーにUDPでメッセージを送る計画。

すでにUDPを使ったものはいくつか作っていて、そこに新たに機能を加えるということになるのですけど。

最初の方に作ったものが上手くパーツごとに分かれていない感じで、あとから機能を追加しようとするとどんどん複雑になってしまったり。

しかも、最初の方にやっていたことを忘れているので、作りなおすのも一苦労なので、今回は追加するだけでなんとかするのですが。

こうしていくうちにさらにゴチャゴチャになって、最初から作り直しということにもなりかねないですけど。

思いつきで機能が追加されていくパコベーなので、その辺はなかなか難しいのです。