創作日誌 Vol.3

綺麗なペイントもやってるぜ!(Borderlands スクーターの台詞。)

ということで、なぜかBorderlandsが良く出てくるNanoPi NEO2のケースのようなものですけど。

この間やり直したやつの塗装をしたら、ベランダの自作ベンチ兼物入れの色と一緒だったりして。

(写真の左上に写っている水色がベンチの一部です。)

ホントはもっと白くて、良く見ると青が混ざってるぐらいにしたかったのですけど。

白と青の比率としてはほとんど白って感じでしたが。こういうのは慣れてないとダメみたいですね。

<!-- 実は緑もちょっと入っていたりするのですが、そんな感じは全然ない。-->

これだったら、わざわざ色を混ぜないで、ベンチを作った時のペンキで塗れば早かったですけど。

今回は3Dプリンターはまあまあ上手くいって、塗装は失敗気味ですかね。

黒か白とか無難な感じにすれば良かったですけど。

あるいはボトムズっぽい世界なのでミリタリーっぽい緑とか。

そういえば、歯車とモーターをRaspberry Pi などで動かしてアレを操作するという壮大なアイディアがあるのですが、ホントにやるかは解りません。

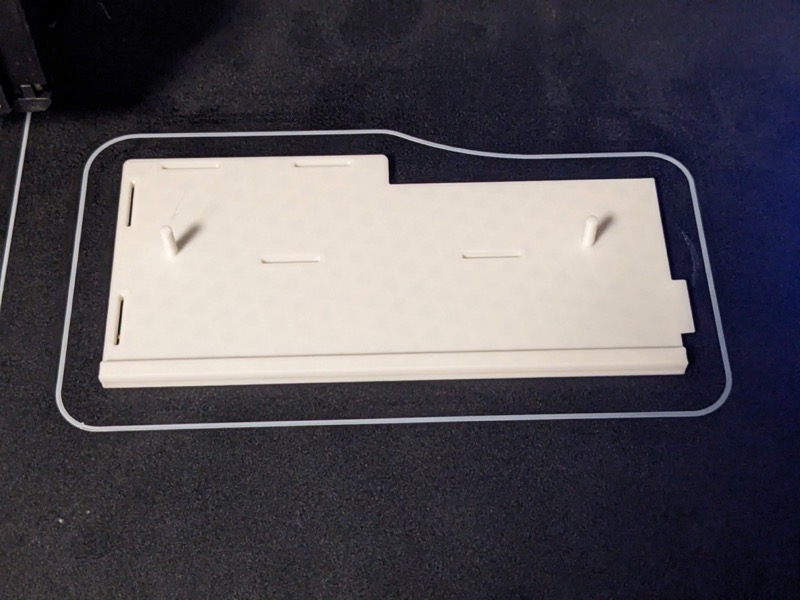

ということで、やっぱり失敗していたNanoPi NEO2のケースのようなもののやり直し版は縦書きというか、立てた状態でやってみました。

これまで板状のパーツは倒した状態でプリントした方が安定してそうな感じがあったので、前回同じ部分をやった時もそうしてましたけど。

今回は本体部分とつながる棒のところの強度を考えて縦書きプリント。

立てた状態だとサポートが必要な部分とかが不安でしたが、変なことにならずにちゃんと出来てました。

ちょっとしたバリのようなものが出来てたりしますけど、全体的にも立てた方が綺麗にプリントできている感じです。

ついでに、あとから気付いた問題点ですが。

今回のパーツをプリントするのに古いデータはSDカードから消そうと思ってFinderで表示させたらなんだか似たファイル名のが二つずつ。

日付が新しい方がより正確なデータというか、間違いを修正してある方なのですが。

もしかすると前回プリントしたのは古い方かも知れないという疑念。

どっちにしろこの時のデータだと上手くハマらないことになっているのでどうでも良いのですが、数時間かけて違うデータをプリントしてたということだとアレなので、この辺はちゃんとしないといけないと思っておるのです。

ア"ー!(Borderlands 一作目の時のgearboxのロゴアニメーションより。)

ということで、ジャーン♪じゃなくなってきたNanoPi NEO2のケースのようなもの作りの続きですが。

ホントになるとは思ってなかったのですが、色を塗った後に採寸が間違っているのに気付きました。

ついでにFreeCADでの位置の間違いとかもあったりで。

また一番大きいパーツを二つやり直しです。

なんで間違えたのか?という感じですが。

定規の目盛りを見間違えただけでしょうか。

だとするとアレですが。

でも色を塗るのに3Dプリンターよりも更に使ってない期間の長かったエアブラシを使ってみたらけっこう楽しいので、これがまた出来るということは良いということです。

ただ、塗料を混ぜて色を作ったので、次は同じ色にするのが困難ですし、上手く誤魔化す必要がありますけど。

ついでに書くと、パーツをつなげるのに穴に差し込む部分は、ピッタリサイズだと上手く入らないので、どっちかを大きくするか小さくするかしないといけないっぽいです。

でも今回はやすりで削ってなんとかします。

より大工さんっぽい作業をする。

ということでNanoPi NEO2のケースのようなものの作業は中断して、悪魔デバイス・シーズン2の作業を再開。

何がどうシーズン2なのか?ということについてはBlack-holicのクリスマスネタの中でちょっとだけ書かれていますが、今のところ写真とかもないので謎だらけということになっています。

作り始めたのは去年の11月ぐらいだったかも知れませんが。

材木などを使う本体部分よりも悪魔部分の方が上手くいかなかったりして、材木を切ったところから進んでなかったのですけど、そろそろ材木が邪魔なので再開なのです。。

最近は工具を置く場所などを変えて作業をしやすくしたので、やろうと思った時にすぐ出来るし、けっこう進んだ感じです。

どうでも良いことのようですが、道具を出しやすいところにしまうというのは重要だと思いました。

ついでに書くと、音にビビって大失敗することが良くあるトリマーのコツをつかんだかも知れないとか。

焦らずに少しずつ削っていくのが良いみたいです。

<!-- ただし、今回も一ヶ所失敗してますが。でも操作の仕方よりも、クランプでちゃんと固定できてなかったのが原因なのでセーフ。(なぜセーフかは謎ですけど。)-->

そして、上手くいかない悪魔部分は電子工作的なことなのですが、ネットで調べると「思ったよりも簡単にできた」みたいな感想ばかりなのに、どうして私だけ上手くいかないのか?ということなのです。

部品が不良品とか、あるいはいつものように私がウッカリミスとかかも知れませんけど。

こういうのはパソコンと違ってエラーの原因を探すのが難しいので困ったりします。

案の定!ジャーン♪

ということで、昨日プリントが完成したはずのNanoPi NEO2のアレですが、確認したらやっぱり問題あり。

しかも原因が歯車を付けようとしていたところだったり。

歯車を付けるとなると、横の部分のパーツをそれぞれ作らないといけなかったので、もともと一つのファイルで左右反転させるだけだったのを二つにして右用と左用を作ってたのです。

結局歯車は中止になって一つに戻していたのですが、最初は左側を元にして作り直すつもりだったのが、途中から右側を編集してたりして、色々とビミョーに違っていたのです。

というか、いらない方を先に削除しておけば良かったのですけど。

そんな感じで、またやり直し中なのですが。

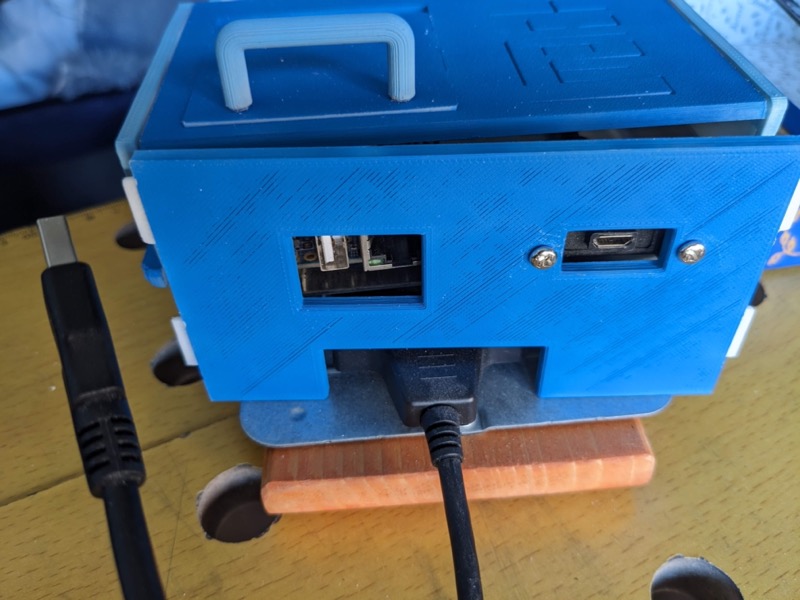

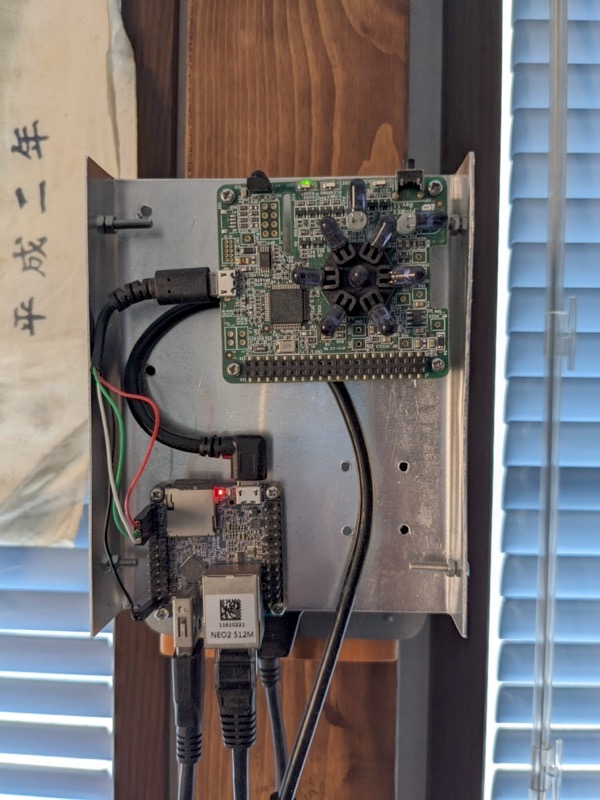

ただNanoPi NEO2の本体を一時的に「ソーラー発電のバッテリーから充電中の物を置く場所」に置いてたのがそろそろ邪魔になってきたのです。

なので、完成してからにしようと思っていた壁掛け化を先にしてみました。

壁掛け用の穴を空けた板が下にあるのでミョーにデカい感じもありますが。

リモコンの送信機としてはこういう場所に設置しないといけないので、見た目はビミョーでも仕方ないのです。

ついでに、ファイルサーバでもあるナノベーなのでファイルサーバが壁に掛かっているという不思議な感じも出ているのです。

<!-- 後ろに写っている平成二年手ぬぐいは気にしてはいけません。(季節によってあの位置から顔に陽が当たるので日除け代わりにしているのです。)-->

出来た!ジャーン♪

ということで、3DプリンタでNanoPi NEO2のケースのようなものを作るヤツですが。

昨日の失敗の部分をやり直して、全てのパーツがそろったのです。

だけど、サイズとか接続部分の位置とかが間違ってたらどうしよう?ということもあって、怖くて仮の組み立てをやる気になりません。

疲れている時に失敗に気付くとダメージが大きいので、これは明日にしましょう。

というか、3Dプリンタがずっと動いているとかなり気になるのですが。

音が規則的な時が続いたと思ったら、急に別のパターンの音になったり。

その前に出ている音が決して心地よい音ではないので、聞いていると疲れる気がします。

でも、最近はちゃんとしたものが作れているので、それほど不快ではないですけど。

失敗続きだった時はどんどんやる気がなくなってました。

ついでにどうでも良い事を書くと、パーツって複数形だから一個だけ完成した時にはパートと書くべきだったのか?とか。

でもパートって書くと意味が解らないので一個でもパーツで良いのか。

ボン・ミス!ジャーン♪

昨日は大成功みたいな感じで書いた3Dプリンタで作るアレですが、密かに大失敗。

しかも、気付いたのは長時間かけて反対側の(ほぼ同じ形で左右が反転した)パーツを長時間かけてプリントしたあとだったりしたのですが。

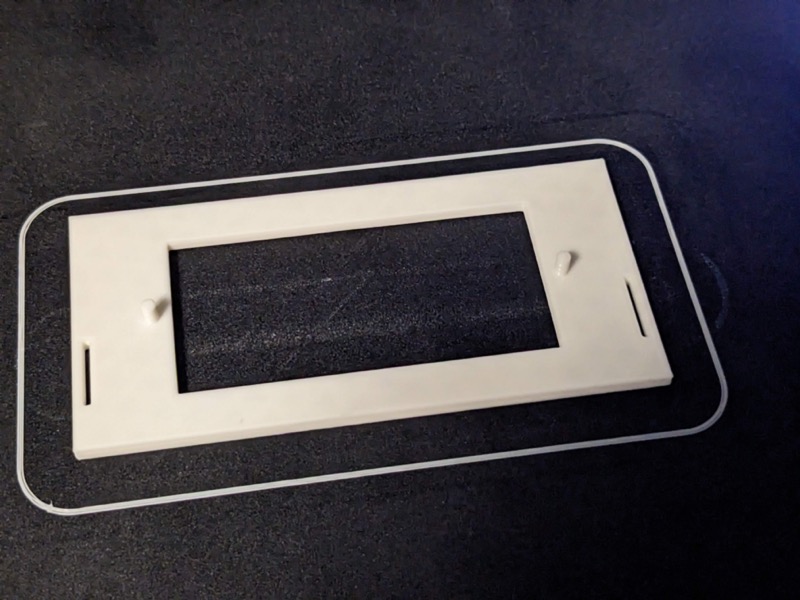

3Dプリンタだと下から順に層状にフィラメントを重ねていくので、壁の途中から横に飛び出しているような部分は、下にサポートになるものをプリントしながら作るのです。

昨日のヤツは平ぺったいので忘れてたのですが、一ヶ所サポートが必要なところがあって、しかも他のパーツにはめ込む部分なので歪んでたりしたら意味がないという場所。

サポートなしでやったら、やっぱり上手くハマらないので、他は良くできているのに失敗となりました。

こういう失敗はフィラメントがもったいない感じで良くないのです。

失敗作を溶かしてまたフィラメントにする機械とかあったら良いというか、もしかするとあるかも知れませんけど。

なるべく無駄なことはしないように気をつけないといけません。

ということで、NanoPi NEO2のケースのようなものですが。

この前大失敗だったメインの大きめのパーツも成功。

小さい歯車で上手くいってたのに、大きいパーツにしたら失敗して、やっぱりこの3Dプリンタはダメなのか?という感じで落ち込みそうでしたけど、投げ遣りにならないで修正できたのが良かったですかね。

これまでは上手くいかないとイライラしてましたが。

良く考えたら、これってイライラしながらやることではないですし、楽しんでやるという基本的なところを忘れてた感じです。

といっても、まだ完成まで先は長いというか、プリントに時間がかかるので待つのが大変なのです。

ついでに書くと、上手くいっている理由も良く解ってないので、何となく不安な感じもないこともないということですが。

なんとかそれなりのものが出来たら良いと思うのです。

NanoPi NEO2ケースのようなものに歯車を付けるのを諦めたので、ジャーン♪というやつのネタについて紹介する機会がなくなったのに気付いたので、いちおう載せておくのです。

最近までずっとやっていたBorderlands 3を起動すると流れるアニメーションでもあるので、歯車といったらコレになってしまうのは仕方ないのです。

そして、歯車をやめたケースのようなものは、前にスクショしたデータのパーツを三つが更にプリントされて、まあまあなクオリティーになっています。

ただし、素材のしなりを前提にしてパチッとはめる予定だったのが、予想以上に固くて組立に失敗する恐れもあるとか。

組み立てる前に塗装とかも予定しているので、色々やったあとにやり直しということもあるかも知れませんけど。

ついでにかくと、同じくギューボッ!のアニメーションが流れるTales from the Borderlandsの続きをちょっとやってたりするのです。

日本語に対応していなくて、前にやった時にはなんか無理そうという感じがしたのですけど、最近は調子が良い(というより、前にやった時に体調が悪かった)ので、英語でもかなりついていけているのです。

会話の選択肢を選ぶ時にもう少し時間に余裕が欲しいですが、話の流れが解っている時ならギリギリ間に合うという感じ。

さっきやっとシールドを手に入れる場面があったということは、この先はまだ長そうだったりしますけど。

アニメドラマの中にゲーム要素があるみたいなゲームなので、ユックリやるのです。

歯ぐるみはがされた。

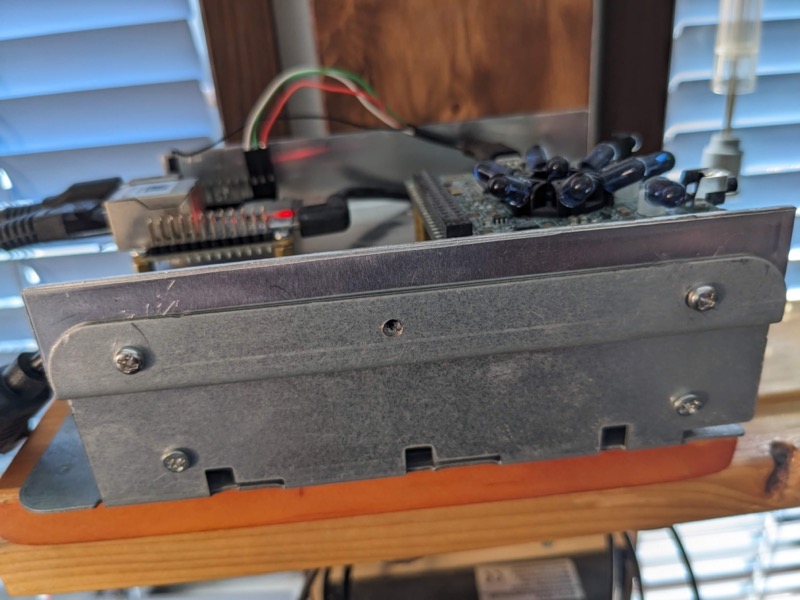

ということで、ここまでは意味がないですが、実は中が金属なのを忘れていて歯車を付けることが出来ないのに気付いたやつ。

どう考えても金属パーツに穴を空けないと無理な感じで、直角に交わるかさ歯車というのも検討したのですが、面倒だし、これ以上時間をかける意味はあまりないということで歯車のスチームパンクの世界は中止!

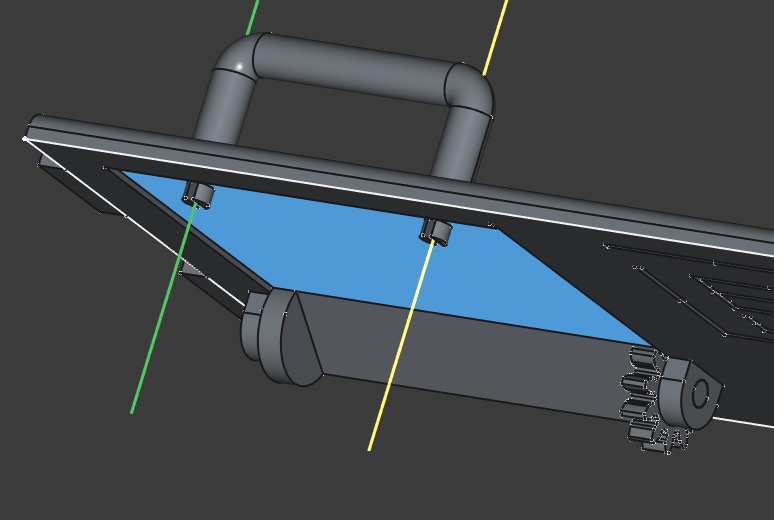

代わりに取っ手を付けてボトムズっぽい世界にしておきました。(ボトムズのアレの操縦席に入るとことにコの字の取っ手みたいなのがついてたはず。)

歯車で動かそうとしていた名残も残していますが。

というのはどうでも良かったりしますが、今回は画像の黄色と緑の線がポイントなのです。

回転体を作ろうとすると、基本的に3D空間の原点を中心に回転するようになってしまうので、思ったのと全然違うやつが出来てしまったのですが。

今回はなんとなくカンで操作したら、基準になる軸を作成できて良い感じに回転体が出来たのです。

そんな感じで、前にFreeCADを頑張っていた時よりも上手く学習できている気がします。

というか、忘れているようで、意外と前にやっていたことも覚えてたりするのかも知れませんが。

あとは3Dプリンタがまた変にならなければ何とかなるはずなのです。

ちゃんとプリントできたのは久々なので嬉しくて写真を撮ってしまいました。

温度を205℃にしたのが良かったのか、たまたまなのか。

あるいは、書き出すソフトを最初に使っていたのに戻したというのもあるのですが。

というか、ソフトに関しては、ずっと上手くプリントできなくていろんなのを使ってたので、どれが最初だったか良く覚えてなかったりもしますけど。

とりあえず、プリンタのメーカーのサイトからダウンロード出来るやつが最初のということにしているのです。

あと、気になるのはフィラメントは開封したら二週間が使用期限とか書いてるサイトもあったり。

私が買ったのは何年前か?というぐらいかなり前ですけど。

同じ溶かす系で、ハンダ付けとかもハンダが古いと上手くできないとかありましたし、こういうのは意外と重要かも知れないです。

とりあえず、時には上手くいくということが解ったので、頑張って歯車付きのケースになるようにするのです。

昨日の失敗作は途中で奇跡が起きて成功するなんてことはなかったですが、スカスカでも一応形だけは出来ていたので本体にあてがってみたりして確認したら驚くべき事実を思い出しました。

オマケ要素の歯車は棒を差し込んで回るようにする予定だったのですが、中がこうなっていることを忘れていたのです。

この古いMacから取ったハードディスク・マウンタにNanoPi NEO2が固定されているのですが、歯車を予定通りに差し込むにはこっちにも穴を空けないといけなかったりして。

それはかなり面倒なので違う方法で歯車を取り付けることになりましたが。

また歯車の部品からやり直しになりました。

ついでに書くと、昨日プリントしていたのも歯車を付ける位置が変じゃないか?という部分もあったりして。

オマケ要素というのはあとから付け足すことになるので、3DCADみたいに計画的に作らないといけないものではやるべきではないという気もしてきました。

さらに書くとただいま、修正しなくてイイはずの別のパーツをプリント中ですけど。

温度の設定とか昨日の失敗を踏まえて設定してみましたが、まだ時々怪しい感じも。

でも昨日よりはまともな感じで残り86%。

このまま最後まで上手くいくか、あまり期待せずに待つことにするのです。